『梵和大辞典』(講談社)で真言を引いてみましょう。

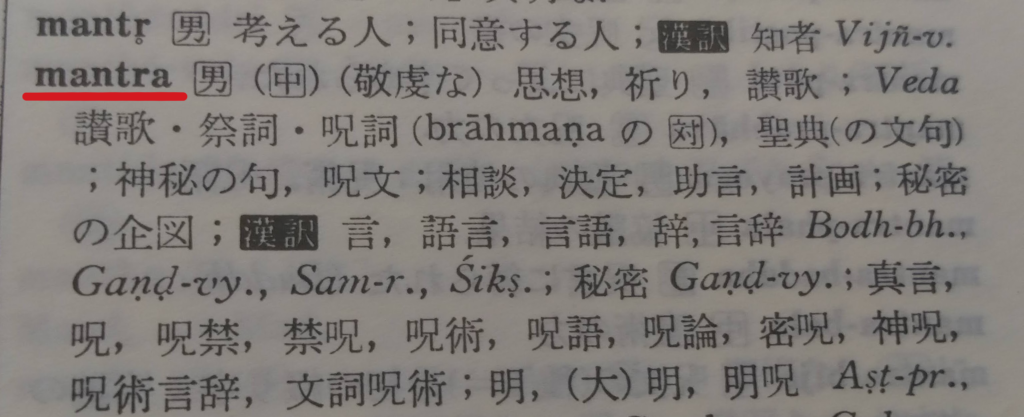

まず、真言はサンスクリット語マントラ:mantraの訳。

辞書はこの通り。

学校では、

「思考する器」と教わりました。

思考して唱える

唱えて思考する、

それが真言。

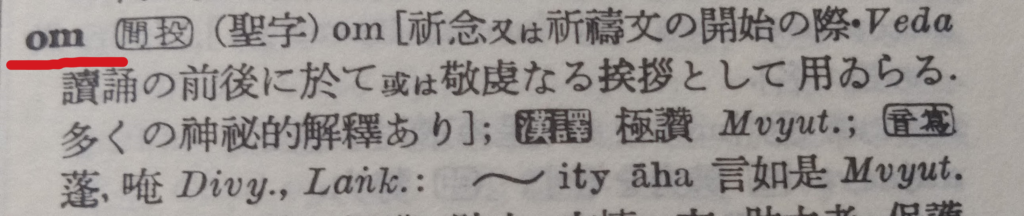

真言の始まり文句で多いのが、

おん あろりきゃ そわか

などの 「おん」

これは日本語なまりで、言語に近いのは、

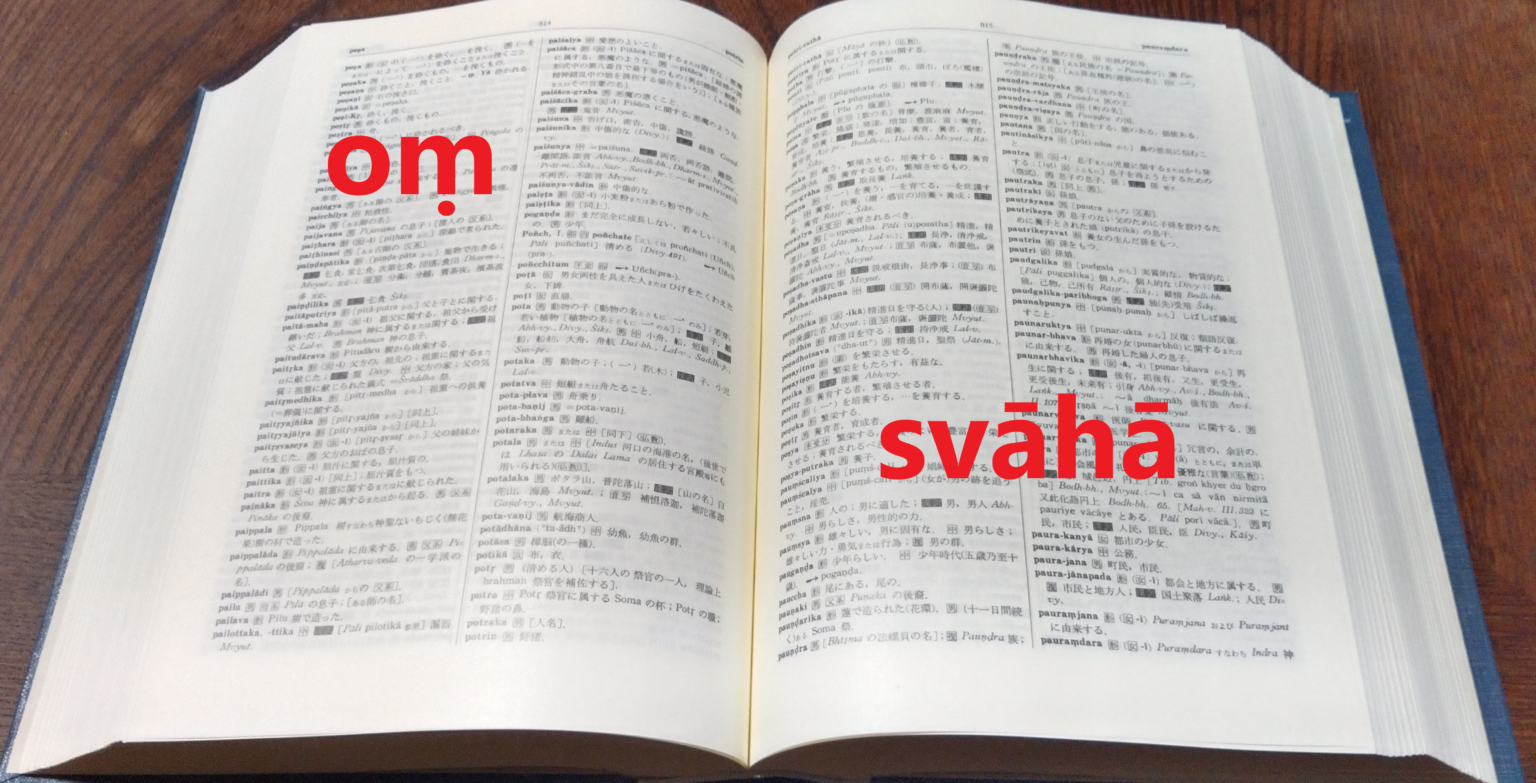

オーン、またはオーム、:oṃ

oと eは長母音です。

訳さないことが多いですが、

辞書では、

『秘蔵記』27に

oṃ字はa,u,mの三字をもって体となる。

阿字は法身(真理の当体、仏性そのもの、つまり我々であり仏)

塢字は報身(修行して真理を悟った仏)

麼字は化身なり(真理が様々な姿になって現れる仏)

法身はわかりにくい概念ですが、

『日英佛教語辞典』を引くと、

・Hosshin;Dharma-body、the body of the ultimate reality

とあり、少しわかりやすいかな。

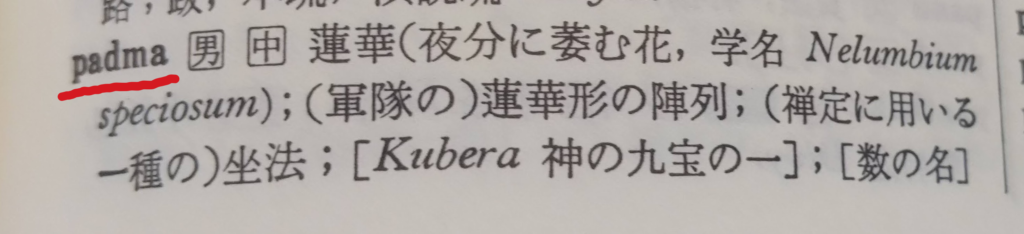

真言に多く登場する言葉のひとつが、

紅蓮華のパドマ:padma

日本語なまりで はんどま、はんどぼ

泥中に咲き、泥に染まらない蓮華は清浄心の象徴。

煩悩迷いの中にあって花開き、

それに染まらないのが本来の心。

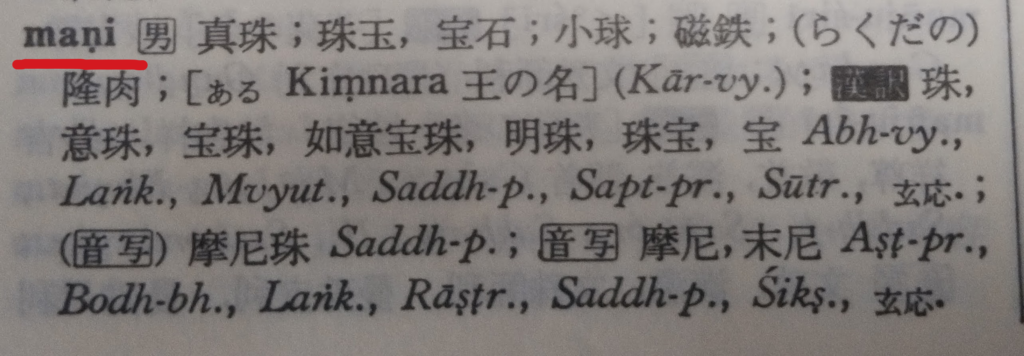

宝珠のマニ:maṇi もよく真言に登場します。

宝珠は、

あるがままの理法、

如来の分身、

あらゆるものの主体となる性質

と『御遺告』第24にあります。

真理の象徴、ということですね。

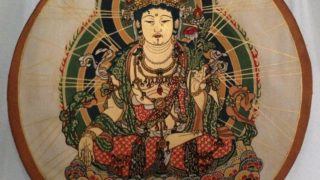

パドマもマニも、光明真言にあります。

おん あぼきゃ べいろしゃのう まか ぼだら

まに

はんどま

じんばら はらばりたやうん

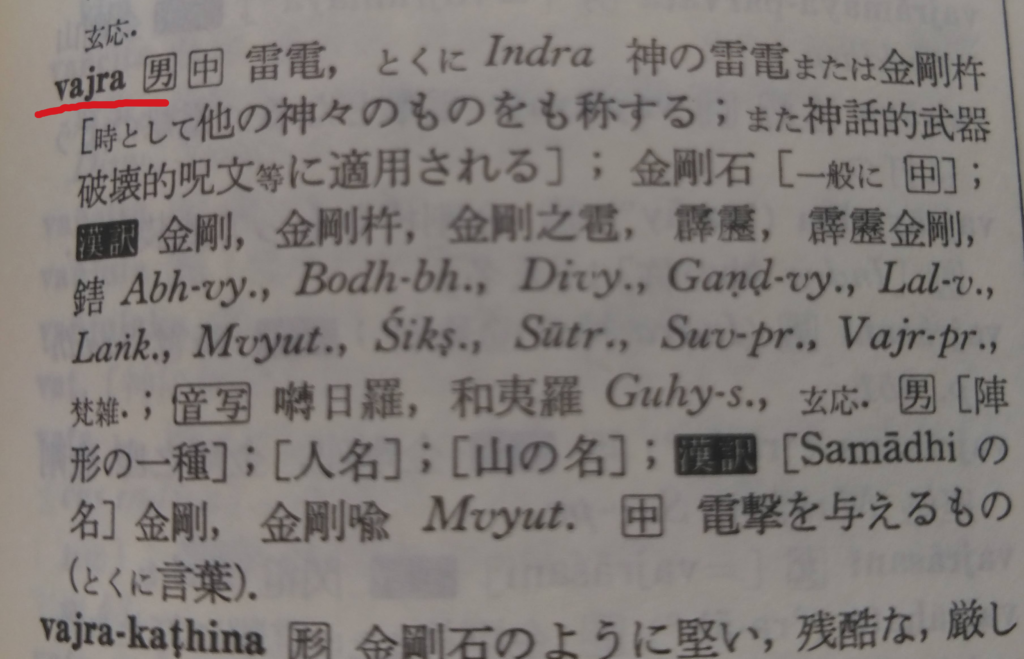

それから金剛のヴァジュラ:vajraもよく見ます。

日本語なまりで ばざら

大日如来の、

おん ばざら だーと ゔぁん

お不動さんの、

のうまく さーまんだ ばざら だん・・・

などにあります。

金剛はダイヤモンドのように固いもの、

決して壊れない菩提心(悟りをもとめる、さとりそのもの)の象徴。

また、武器ですから

迷い煩悩魔軍を破るもの。

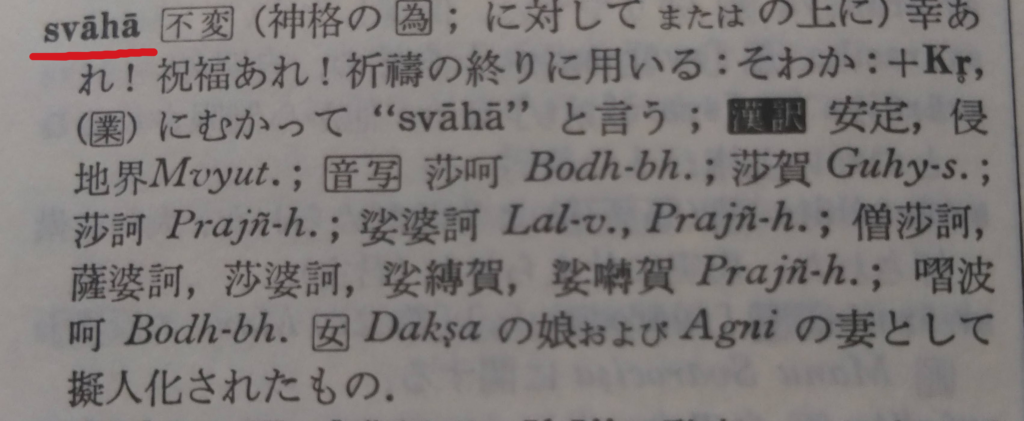

最後の文句が「そわか」の真言も多い。

これも日本なまりで、

本来の発音はスヴァーハー:svāhā

通常、訳しませんが、辞書には、

意味を心に染み込ませて、唱えましょう。

コメント